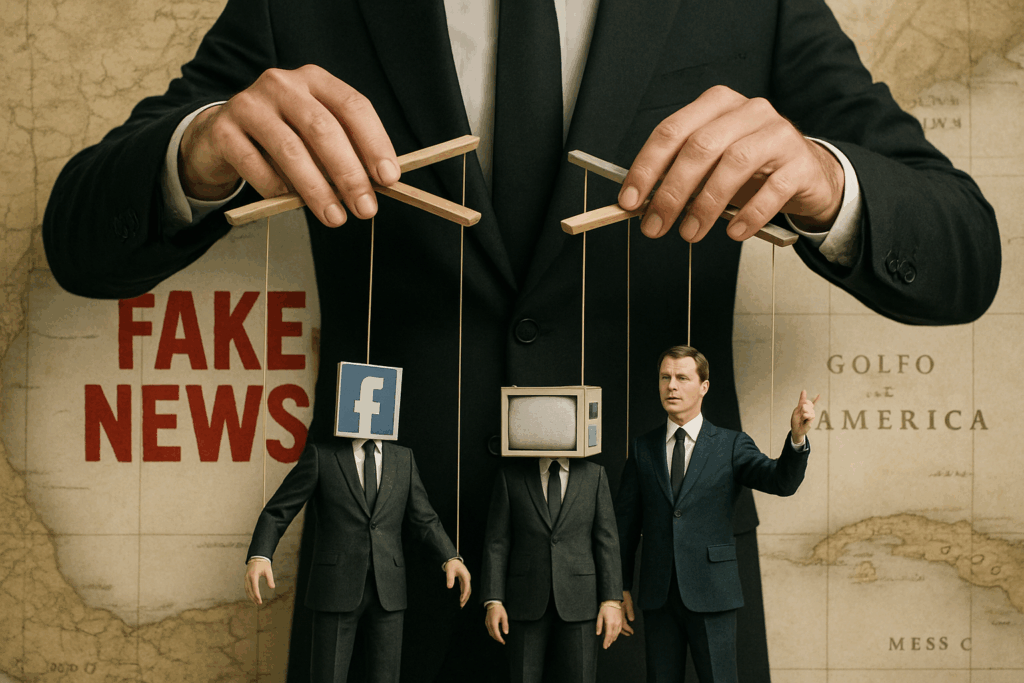

La creazione di un’entità geografica fittizia, il “Golfo d’America“, e la sua immediata adozione nel servizio Google Maps e in altri analoghi non costituisce solo un elemento di frizione geopolitica per i Paesi direttamente coinvolti o di divertito stupore per l’opinione pubblica degli altri. E’ anche un segnale inequivocabile e di portata enorme nel settore delle informazioni digitali.

Perché enorme e inequivocabile? Perché mostra, con l’oggettività di un fatto, che alcune coordinate essenziali possono essere riscritte nel corso di poche ore e possono sostituire quelle precedenti. Ciò avviene grazie alla saldatura tra potere politico e multinazionali che controllano i principali servizi digitali.

Riscrittura dei confini del Canada e appropriazione digitale della Groenlandia?

Proviamo a immaginare che cosa accadrebbe se le prossime modifiche nei servizi cartografici e di navigazione riguardassero, ad esempio, la Groenlandia o il Canada. Sappiamo che l’ipotesi non è astratta, perché il modello di gestione dei rapporti globali è diventato esclusivamente quello della forza, mentre il diritto è considerato un dazio altrui da contrastare.

I vertici istituzionali dell’Unione europea si sono subito allineati e raccontano adesso all’opinione pubblica di riferimento che i diritti, che fino a ieri andavano moltiplicati in quanto incentivi, cfr. Strategia sui dati dell’Unione, sono diventati improvvisamente un ostacolo allo sviluppo, che può essere rimosso. Ciò colloca su un piano di interesse giuridico, e dunque ben dentro alle corde di questo blog, considerazioni altrimenti riservate solo alla politica internazionale.

La “riforma” del GDPR

Tanto è vero che in questi giorni la Commissione europea avanza apertamente la possibilità di “riformare” il GDPR (Reg. UE 2016/679), ossia il regolamento generale sui dati, giustificando l’intervento come rimozione di un fattore di blocco alla crescita tecnologica europea, dunque di facilitazione delle nostre piccole e medie imprese.

E’ un pretesto ipocrita. Chi opera nel settore sa perfettamente che l’unico tangibile rallentamento determinato dalla citata normativa ha riguardato le attività di profilazione sistematica e di data scraping (raccolta massiva di dati) portate avanti da ben note società d’Oltreoceano. E conosce perfettamente l’intensità della pressione lobbistica che è stata esercitata da questi stessi soggetti già durante il complesso iter che ha portato nel 2016 all’approvazione del GDPR.

E’ assai facile capire da quale parte del mondo provengano le richieste di riforma normativa, e che non di riforma si tratterà ma di diluizione o perfino di rimozione di tutele. Del resto, molto significativamente, identiche pressioni riguardano anche il settore della proprietà intellettuale, altro presidio giuridico scomodo, di cui si chiede apertamente l’eliminazione. Da un lato del mondo si ordina, nell’altro si esegue.

Un modello di business basato sulla rimozione delle leggi

Viviamo dunque in un’epoca spaventosa, contrassegnata dall’erosione improvvisa di diritti che ritenevamo acquisiti.

Anni fa l’economista Shoshana Zuboff ha analizzato in un saggio di ampio seguito il modello economico delle grandi multinazionali del digitale, descrivendolo come “capitalismo della sorveglianza”.

Il saggio è assai complesso, tuttavia si può sintetizzarne come segue uno dei nuclei essenziali: elemento chiave di questo modello di business è la disponibilità – davvero senza precedenti – di materia prima (i dati personali) gratuita, poiché volontariamente fornita dagli utenti. Si pensi all’interazione quotidiana di milioni di persone con alcune piattaforme social o con alcuni motori di ricerca.

Si tratta di dati di qualità perché possono essere ricomposti per formare profili personali estremamente precisi, una sorta di “gemelli digitali” degli utenti. Di qui il termine capitalismo della “sorveglianza”, perché la profilazione sistematica è sorveglianza.

Questi profili sono quindi utilizzati per attività di vendita mirata di prodotti e servizi propri e altrui, dai più innocenti, quelli destinati al mercato del consumo, ai più insidiosi, quelli politici e manipolativi dell’opinione pubblica. Tutti ricorderanno lo scandalo Cambridge Analytica che verosimilmente alterò gli esiti delle elezioni americane del 2016 e vide apertamente coinvolta la piattaforma social Facebook.

Di fronte a questi abusi, il GDPR, pur con i suoi limiti di applicazione territoriale (comunque estesa, cfr. ivi art. 3), ha costituito il principale muro di contenimento. La vicenda Cambridge Analytica, ma è solo un esempio tra molti, è stata affrontata principalmente proprio attraverso l’attività sanzionatoria e correttiva resa possibile dalla normativa sui dati personali.

Non occorre particolare sottigliezza di ragionamento per capire a chi giovi la diluizione del GDPR. Né occorre spiccata finezza per comprendere come la normativa sulla proprietà intellettuale disturbi gli enormi interessi economici del settore AI.

Il Digital Services Act e le fake news di Stato

Come si collega tutto questo con la vicenda del Golfo d’America? La saldatura tra potere politico dominante e soggetti privati che controllano gli snodi informativi e i contenuti, in termini giuridici i gatekeper (come li designa il Digital Markets Act) o VLOPSE (contrazione di VLOP, very large online platform, e VLOSE, very large online search engine, come li designa il Digital Services Act) permette l’evoluzione del capitalismo della sorveglianza in capitalismo della diluzione normativa.

Multinazionali che hanno sistematicamente eluso in questi anni l’applicazione delle rigorose leggi dell’Unione europea sul digitale hanno ora il potere addirittura di cancellare quelle leggi. Ciò grazie alla convergenza con il vertice della politica mondiale e alla cedevolezza dei decisori politici europei.

Tornando al piano giuridico e al tema di partenza del Golfo d’America, che tale saldatura di potere rappresenta in maniera plastica, il giurista deve domandarsi se esistano strumenti normativi per contrastare le radicali modifiche del patrimonio cognitivo mondiale.

E’, in altre parole, possibile utilizzare disposizioni per resistere all’appropriazione, quantomeno, all’interno dell’infosfera, di elementi geografici come un bacino oceanico o, temiamo tra breve, di Stati nazionali? Si tratta, beninteso, di strumenti giuridici provvisori, vista la tendenza in atto a cancellare le leggi sgradite.

Orbene, il giurista attivo nel diritto digitale pensa immediatamente al Digital Services Act, il regolamento (UE) 2022/2065, pienamente applicativo dal 17 febbraio 2024. Del resto, non è diretto questo corpo normativo proprio ad affrontare, in via principale, i rischi sistemici che derivano dalle scelte di business di piattaforme e di motori di ricerca di dimensione molto grande, i VLOPSE appunto?

Ho scritto alcune riflessioni, amare, sul tema per il numero di Marzo 2025 della Rivista DigEat, lascio al lettore curioso il link all’articolo: I limiti del Digital Services Act: le fake news ufficiali. Il caso del Golfo d’America.